マンション1回目の大規模修繕工事の進め方|工事手順の流れと注意点をチェック

2024/06/20

大規模修繕工事は、マンションや集合住宅の維持管理において欠かせない重要な工程です。

建物の老朽化や劣化を修復・改修することで、安全性を確保し、住民の快適な生活を支える役割を果たします。

しかし、大規模修繕工事を成功させるには適切な計画と進行が不可欠です。

本記事では、大規模修繕工事の進め方について、流れや注意点を詳しく解説していきます。

マンション管理組合や所有者の皆様にとって、大規模修繕工事の準備と実施に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

中間マージンゼロ!直接お取引でコストカット

新東亜工業が選ばれる理由

- 仲介料である中間マージンが0で外注費コストカット

- 施工スピードと正確性を重視

- お客様満足度は98%!

- その他大規模修繕の対応や相見積もりも歓迎

マンション1回目の大規模修繕工事とは

マンションの大規模修繕工事は、建物全体の老朽化や劣化を改修するための重要なプロジェクトです。

特に築30年以上が経過したマンションでは、建物の構造や設備における劣化が進行し、住民の安全や快適性に影響を及ぼす可能性が高まります。

このような状況下での大規模修繕工事は、建物の耐久性を向上させ、住民の安心・安全を確保するだけでなく、将来的なリスクを最小限に抑える重要な役割を果たします。

大規模修繕工事には、以下のように幅広い工程が含まれます。

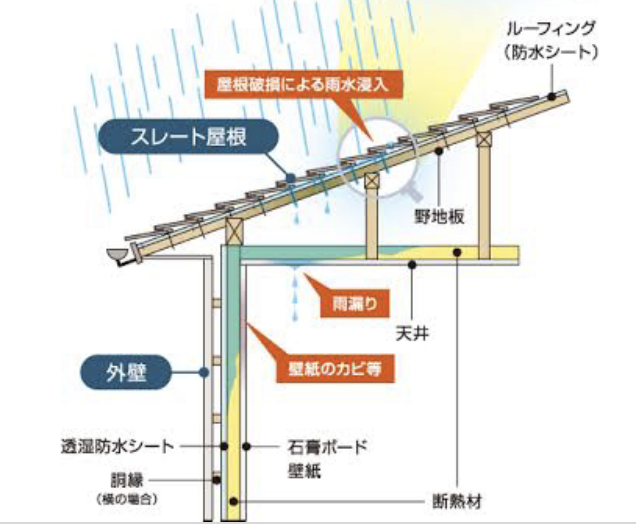

- 外壁や屋根の補修・塗装

- エレベーターや給排水設備の更新

- 共用部の改修

これらの工事は単なる美観の向上だけでなく、建物全体の構造や機能性を維持・向上させることを目的としています。

さらに、大規模修繕工事は建物の価値を維持し、住民の生活を支えるために欠かせないものです。

建物の老朽化や劣化を放置すると、建物の安全性が低下するだけでなく、住民の生活に支障をきたしかねません。

そのため、定期的なメンテナンスや修繕が不可欠です。

大規模修繕工事の進行には、適切な計画と手順が欠かせません。

建物の診断や見積もりを行い、必要な工程や費用を把握したうえで、適切な施工業者を選定することが重要です。

また、工事中は住民への配慮や安全管理が必要であり、円滑なコミュニケーションを図ることも大切です。

大規模修繕工事の費用目安と工事周期

大規模修繕工事は、マンションやアパートなど集合住宅の建物全体を対象とした大規模な修繕工事のことを指します。

築年数が経過し、建物の劣化や老朽化が進んでいる場合に行われる工事であり、住民の安全や快適性を確保するために欠かせないものです。

ここでは、大規模修繕工事の流れと注意点について詳しく見ていきましょう。

大規模修繕工事の費用目安

大規模修繕工事の費用は、建物の規模や工事内容、地域によって異なりますが、一般的には1戸あたり数十万円から数百万円の範囲で発生します。

具体的な費用目安を知りたい場合は、建物の診断や見積もりを行うことが必要です。

大規模修繕工事の工期と工事周期

工事周期は一般的に12〜15年周期で行われ、1回目の大規模修繕工事よりも、2回目以降の工事の方が費用がかかる傾向にあります。

大規模修繕工事の工期は、工事内容や建物の規模によって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年以上かかる場合がほとんどです。

工事周期は、準備期間・工事期間・竣工後の保守管理期間などを含めた全体の期間を指します。

基本的な大規模修繕(小規模・中規模含む)工事の進め方

大規模修繕工事は、建物の老朽化や劣化による不具合を修復・改修するための工事です。

工事を進める際には、以下のような進め方が一般的です。

①理事会・修繕委員会の発足

まずは理事会や修繕委員会を発足させます。

修繕委員会は、大規模修繕の計画見直しや実施を進めるために、マンションの住人から構成されます。

選ぶべきメンバーには、以下のような人を選びましょう。

- 過去に大規模修繕を経験したことがある人

- 建築士などの専門家

- 大規模修繕への意欲がある人

多角的な意見を求める意味でも、さまざまな年齢層や性別でメンバーを選ぶことが大切です。

ただし、特定の施工業者との関係がある場合は、トラブル防止のためにも参加させないほうが良いでしょう。

②発注方式の選択

大規模修繕をサポートするパートナーを選ぶ際は、まずどの発注方式を選ぶかを決定します。

発注方式には、責任施工方式と設計監理方式の2種類があります。

責任施工方式

信頼する施工業者に設計から施工までを一手に依頼する方式です。

一方で、第三者によるチェックができないというデメリットがあります。

設計監理方式

設計事務所や管理会社などのコンサルタントをパートナーとして選び、別で施工する業者も選定する方式です。

設計と施工が分かれているため、透明性のある工事が可能になります。

しかし、コンサルタントと施工業者が談合している可能性もあるため注意が必要です。

③建築診断

工事の内容を決定するために、建物の劣化や不具合などを把握するために建築診断が必要です。

劣化の程度や修繕が必要な箇所、次回の修繕に延期できる工事などをチェックします。

建築診断の結果は、長期修繕計画や工事費用において概算を立てる際にも役立ちます。

④基本計画・実施設計決定

大規模修繕工事の重要なフェーズの1つに、建築診断の結果に沿った修繕基本計画書の作成があります。

修繕計画書は工事内容やスケジュール、概算費用などを包括的にまとめたものです。

また、修繕積立金の不足分の対策や、工事中に発生する住民への配慮なども検討されます。

修繕計画の策定は、マンション組合・理事会・修繕委員会などが協力して行うことが大切です。

⑤施工業者選定

適切な施工業者を選定することは、大規模修繕工事の成功に欠かせません。

相見積もりによって工事内容や費用を比較検討し、信頼性や工事のクオリティを確保するようにしましょう。

また競争入札や特命随意契約などの方法で、適切な業者を選定するのもおすすめです。

⑥総会決議

修繕計画が決まったら、総会を開きます。

総会では組合員に修繕内容や工事の進行予定などを詳細に説明して、了解を得たうえで修繕工事を進めていきます。

組合員からの要望も聞き入れ、工事計画を柔軟に調整することが重要です。

修繕計画が承認されたら、工事準備に進みます。

⑦工事説明会

工事の契約を交わした後、工事説明会を開催します。

説明会では、依頼した施工業者から詳細な工事の説明が行われ、組合員に工事の概要や安全上の注意点などが伝えられます。

⑧着工

いよいよ大規模修繕工事が始まります。

工事中は、施工業者とのコミュニケーションを重ねながら工事を進め、周辺や居住者への配慮を怠らないようにしましょう。

また、工事現場周辺の安全確保や住民への騒音や振動などの配慮にも注意が必要です。

⑨竣工検査

工事が完了したら、竣工検査を行います。

竣工検査では工事の品質や施工不良の確認、住民の安全を確保するための重要な作業です。

竣工検査で不良箇所が見つかった場合は、施工業者へ速やかに修正を依頼したうえで、改めて検査を行います。

⑩完了

竣工検査が終了し、施工業者から引き渡しを受けたら、大規模修繕工事は完了です。

住民の安全と快適な生活環境を守るために行われる大規模修繕工事は、計画的かつ適切な進め方が重要です。

組合員や住民とのコミュニケーションを大切にしながら、工事を円滑に進めることが成功の鍵となります。

1回目の大規模修繕工事を進める際の注意点

大規模修繕工事を進める際には、慎重な計画と注意が必要です。

ここでは、大規模修繕工事を行う際の重要な注意点について見ていきましょう。

修繕工事の専門家のアドバイスを受ける

大規模修繕工事は専門的な知識と経験が必要です。

建築士や工事コンサルタントなどの専門家のアドバイスを受けることで、適切な計画を立てることができます。

専門家による建物の診断や提案を活用し、工事の品質と効率を向上させましょう。

住民の理解と協力を得る

大規模修繕工事は、住民全体の安全と快適性を確保するために行われます。

そのため、住民の理解と協力が不可欠です。

工事の内容やスケジュールを住民に十分に説明し、コミュニケーションを密にすることで、工事の円滑な進行を図りましょう。

安全管理を徹底する

工事現場の安全管理は絶対におろそかにしてはいけません。

事故やトラブルを未然に防ぐために、安全対策を徹底しましょう。

労働安全衛生法や建設業法などの法令を遵守し、安全第一の意識を持って工事を進めましょう。

建物の保守管理を考慮する

大規模修繕工事が完了した後も、建物の保守管理は欠かせません。

定期的な点検やメンテナンスを行うことで、建物の価値を維持し、住民の安全を確保することができます。

修繕工事の計画段階から保守管理の視点を考慮し、長期的な視野で建物を管理しましょう。

まとめ

今回の記事では大規模修繕の流れや注意点などについて解説してきました。

記事全体の大まかな内容は、以下の通りです。

- 大規模修繕工事はマンションの資産価値向上や住民の安全性確保のために欠かせないプロジェクト

- 一般的な工事内容には外壁と屋根の補修や塗装・エレベーターや給排水設備の更新・共用部の改修などがある

- 大規模修繕費用は建物の規模や工事内容などによっても異なるが、1戸あたり数十万〜数百万円かかる

- 大規模修繕は一般的に12〜15年周期で行われる

- 工事期間は数ヶ月〜1年以上かかる場合があり、マンションの規模や建物の状態などによって異なる

- 工事の流れは理事会と修繕委員会の発足を行い、メンバーは経験者や専門家をはじめ意欲がある人などさまざまなメンバーを集める

- 発注方式を選んだ後に建物診断を行い、どこにどのような工事が必要かをチェックする

- 施工業者を選ぶ際は価格だけではなく、信頼性やクオリティ面についても考慮することが大切

- 総会決議で修繕計画を組合員に説明し、了承を得たら工事説明会で業者から組合員に説明が行われる

- 着工から完了までは住民の安全を確保し施工不良があった場合には速やかに修正を行う

- スムーズな大規模修繕工事には組合員・住民・施工業者とのコミュニケーションを密に行うことが欠かせない

マンションの大規模修繕をスムーズに進めるためには専門知識が必要で、住民からの理解を得ることが大切です。

安全管理を徹底したうえで、今回紹介した内容をふまえて工事を進めて、大規模修繕を成功へと導きましょう。